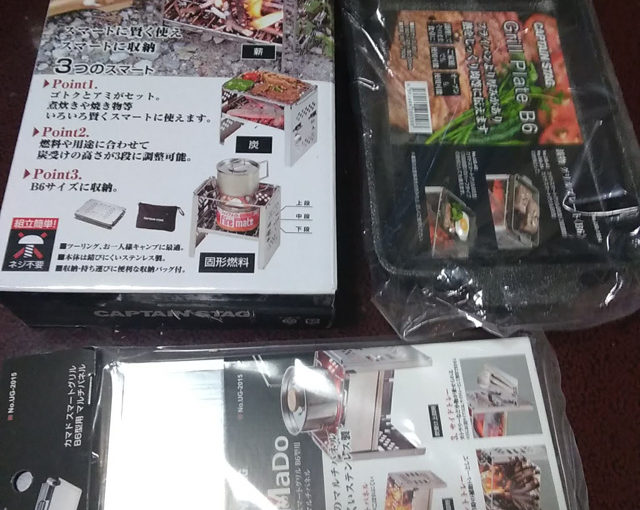

それは、カセットコンロがあればいいと言われてしまえばそれまでなのだが、ここ最近の自分のキャンプスタイルの中ですごく気に入っているものを1つ紹介。購入したのは、市販で誰でも手にすることができる、折りたたみ式のウッドストーブというか焚き火台とそのオプションの数々。

組み立ててみると、風除けのフロントパネルと天板になる鋳物鉄板という姿。もちろんキャンプサイトで薪を使って焚き火台として利用するのが基本だ。さらにフロントパネルは、焚き火の時薪をくべるための台になったり、サイドに装着して調味料台にすることも可能とかなり便利。

もっとも気に入ったのは、それを折りたたむとB6サイズになり、オプション品も含め装備されているケースに難なくすべて収まってしまうこと。さらに収納法を吟味し、今ではトングやアルコールバーナーまでいっしょくたに収納できるようにした。

キャンピングカーの中で使う場合は、さすがに薪を燃料とするのは非現実的なので、スーパーなどで手に入る固形燃料を利用すると取り扱いが楽だろう。

もちろん車内で利用する場合は換気に十分配慮し、下方への反射熱を考慮し、アルミのプレートで熱を反射・拡散させたり、ランチョンマットなどを敷いて断熱することをお忘れなく。

さて実際に使ってみると、キャンピングカー内でも焚き火をしているような楽しさ。つまみを延々焼きつつ酒が進むこと間違いなし。正直、カセットコンロでパパッと作ってしまうより楽しみが倍増することは間違いなし。

収納性もいいので、キャンプグッズの1つとして常備しておくのも苦にならず、燃料もマルチに利用できるので使用頻度も高まり、常備グッズとしての無駄も少なくなると感じた。この方法なら、お皿などの消費も少なくなるようだし、固形燃料などを使えば手入れもとっても楽チン。

いかがでしょう、車内もキャンプ気分満点になるグッズとして、ひとつ試してみては。